摘要

Agroecology由1930年代講求以生態學方法研究農作物生產的「農業生態學」,逐漸演變成為結合生態農法、小農生計、在地知識、社會正義、飲食文化、與糧食主權的「生態農業」。除了第三世界國家,歐洲,特別是在奧地利與法國已有相當程度的施行。

2014年FAO於國際研討會正式將生態農業納入官方議程,強調其在氣候適應、生物多樣性及糧食安全的重要性。隨後FAO在全球多地推動生態農業培訓,並於2018年提出涵蓋生態與社會原則的十大要素,並確立五大推廣方向,包括強化家庭農民角色、促進知識分享、發展生態農產品市場、檢視制度政策及推動區域合作。2019年成立「生態農業知識匯聚平台」,2021年將生態農業列為食農系統轉型關鍵路徑,並持續與多國合作推動政策改革與在地轉型。

聯合國IPCC在2022年報告指出,生態農業是應對氣候變遷、減少溫室氣體排放及提升糧食安全的重要策略。透過多樣化耕作、有機施肥、農林間作等方法,生態農業能增強農業系統的韌性,減少對化學肥料和農藥的依賴,並促進生物多樣性與生態系統服務。報告強調,實現這些目標需整合技術、社會及治理層面,並呼籲政府推動政策改革與資源轉型,支持生態農業的廣泛應用,促進永續且具韌性的食農系統發展。

國際有機農業運動聯盟IFOAM於1972年成立,為維護消費者信心而倡導第三方驗證制度,促使各國立法保障有機產品標示。雖然驗證強化信任,但也帶來成本與操作限制,促使IFOAM於2017年提出更具包容性與創新的「有機3.0」。有機農業與生態農業在推動公平、包容的永續農業及系統轉型上目標一致,皆強調整體性設計、生物多樣性及社會正義。兩者差異在於,有機農業注重土壤肥力與健康,規範明確且依賴第三方驗證;生態農業則強調生態關係與社會運動,較具彈性,依靠實踐與社區支持。

再生農業藉者覆蓋作物、免耕犁等友善土壤農法,來將空氣中二氧化碳存於土壤之中,因而在聯合國報告、學術出版物、氣候行動倡議中逐漸被引用。再生農業與生態農業都注重生態互動、生物多樣性、土壤健康、系統韌性;都強調回應氣候變遷與土地退化問題,並應用本地知識與可再生資源。生態農業同時具備科學、實踐與社會運動三重身份,強調社會與政治面如糧食主權、權利、正義。再生農業則較為市場導向,常被大型企業漂綠,可能缺乏對結構性不平等的挑戰而受到質疑。

生態農業、有機農業、與再生農業三者有相同的目標,雖然各有相異之處,但須要互相攜手,俾能推動食農系統的轉型,以達到永續發展目標。

前言

氣候變遷對於人類各層面的衝擊,已受到公、私部門的注意,這當然包括食農系統。聯合國掌管氣候變遷的IPCC (政府間氣候變化專門委員會)所出版的《Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability》有詳細的論述。文章提到Agroecology、保育型農業、有機農業等永續實踐,是提升農業面對氣候衝擊韌性的有效調適策略。但其重點顯然放在生態農業,認為生態農業為氣候調適與系統轉型的重要手段,不僅在農業生產上提升韌性,也在健康、公平及生態承載上提供多元益處。

那麼,Agroecology是甚麼?

Agroecology在學術領域上可以稱為「農業生態學」,在實務應用上可以叫作「生態農業」,而在單純的農業生產上則可以稱為「生態農法ecological farming」。

德國著名生物學家、哲學家Ernst Haeckel (1834-1919)於1866年在其大作《生物體的一般形態學》中首創ecology一詞(德文Ökologie,生態學),其定義是研究生物與其有機和無機環境之間關係的科學,或者說研究生物與外部世界之間所有關係的科學,包括所有生存條件。

學術界的農業生態學

在20世紀初,農學界開始採用作物生態學(Crop Ecology)來描述研究作物與氣候、土壤、水分、病蟲害、作物間互動等環境的關係。美國伊利諾大學的W.L. Burlison教授也在1930年開授作物生態學課程。澳洲學者在1950年代以後開始研究環境與作物生長之間量化關係的模式。現今則加入氣候變遷、水資源分配、生態強化管理等變數來整合精準農業。

農學家Basil M. Benzin在1928年出版了20頁的小冊子,首次提到生態農業Agroecology一詞:《Agroecological Characteristics Description and Classification of the Local Corn Varieties-chorotypes》,意指應用生態學於農業作物生產的研究,但仍僅限於作物生理與環境因子的互動分析。

Burlison的學生,愛達荷大學農藝學教授Karl H.W. Klages在1928年發表的論文「Crop ecology and ecological crop geography in the agronomic curriculum」建議在農藝學課程中除了教作物生態學,也需要納入「ecological crop geography」,並於1942年出版《ecological crop geography》加以闡述。他指出,作物生態學處理的是農作物與物理環境的關係,但若要理解農作物的地理分布,為什麼這裡種那邊不種,則除了物理環境外,還得那入社會環境,包括經濟、政治、歷史、技術程度、與社會驅動力等。這等視野卻要等到1980年代才開始落實。

可以說Benzin首創農業生態學這個名詞,但其觀念與學術探討的奠基則應歸功於Klages。而這個時期剛好也是另類農業出現的時期。生機互動農業(BD農業)在1933年創立、英國於1940年開始了有機農業、日本的自然農法也約在1935/37年出現。

德國生態/動物學者Wolfgang Tischler在1950年代出版若干研究論文,探討蟲害管理,討論土壤生物學、生物群落交感與農業生產的關係,論文標題就是「農業生態學的成果與問題」,並在1965年出版專書《Agrarökologie》,在歐洲學界與農業昆蟲學、生態學交會的領域貢獻很大,可說是農學與生態學交界上最早系統化為農業生態學的學者。

農業生態學的研究在1970年代左右開始探討原住民農業的生態學原理。Miguel A. Altieri則在1980年代把農業生態學從一個生態學應用科學,發展成結合小農生計、社會正義與糧食主權的全球農業轉型運動核心理論。在他的許多著作中,《Agroecology: The Science Of Sustainable Agriculture》算是最具代表性的一本(1987年初版,2018年第三版)。

在這本書,他系統性地定義了農業生態學的範疇、理論基礎與應用方法,建立了農業生態學的核心概念框架,包括:生物多樣性功能、系統穩定性、社會正義、文化傳統等,並且兼顧了科學理論與小農實踐,強調發展中國家小農的重要性。

另一位重量級學者是Stephen R. Gliessman,他的貢獻主要是發展農業生態學教學系統,推廣全球農業生態教育;著作之一《Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems》(1998年初版,2015年第三版)主要在討論農業生態學的生態科學基礎,可說是農業生態學的標準教科書,對於推廣全球農業生態教育貢獻卓越。

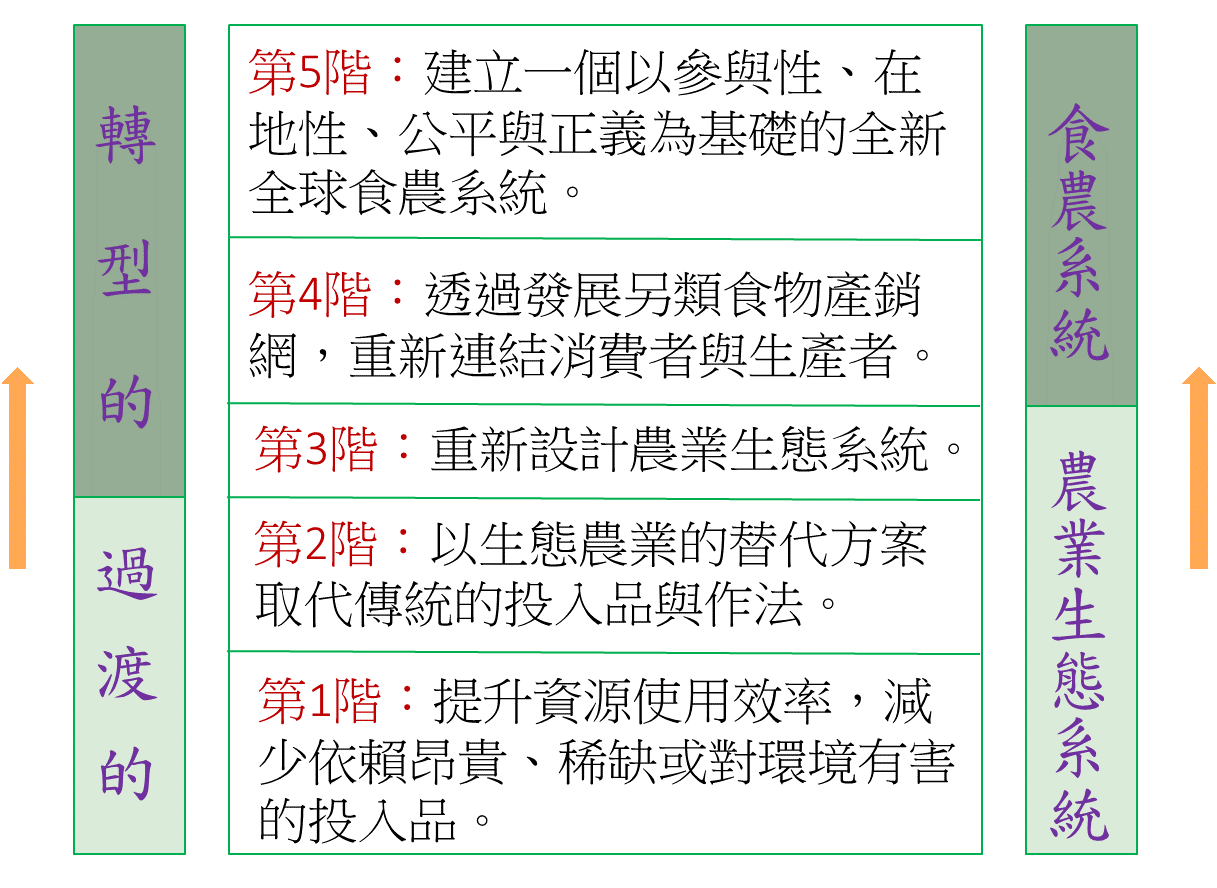

他在書中提出轉型到永續食農系統有五大階段(圖2),第1階段是提升資源使用效率,減少依賴昂貴、稀缺或對環境有害的投入品;第2階段是以生態農業的替代方案取代傳統的投入品與作法;第3階段是重新設計農業生態系統;第4階段是透過發展另類食物產銷網,重新連結消費者與生產者;第5階段是建立全新的全球食農系統,其基礎是參與性、在地性、以及公平與正義。

他在2015年出版的《Agroecology: Leading the Transformation to a Just and Sustainable Food System》將重點轉移到食農系統的轉型、社會正義、與政策,結合糧食主權與小農運動等議題。

這個時期相關美國學者還有Charles Francis與John Vandermeer。Francis主張農業系統研究應以整體農場為單位進行設計與評估,不應將生產單獨抽離於社會脈絡之外;推崇農民的知識價值,並強調研究與在地農民共同設計解方是生態農業的核心;他認為有機農業是農業永續的重要形式,但應進一步走向系統轉型與社區參與。

Vandermeer使用數學與系統生態模型研究農田中種間互動。他與其妻Ivette Perfecto 合著《Nature's Matrix》(2009年出版),論述生物多樣性保育、農業與社會正義的交會點,與Altieri、Perfecto並列 agroecology 的「政治生態派」代表人,強烈支持農業生態學作為一種社會正義與抵抗資本主義農業體系的策略。

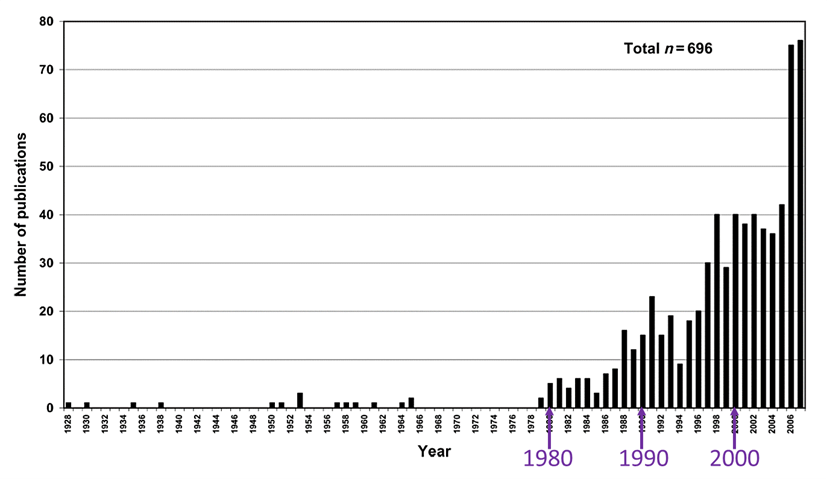

整體而言,從1928年開始,關於農業生態學的論文發表數量當稀少,一直到1980年才逐漸增加,2006/2007年則見大量發表(圖1)。

圖1,1928-2007 農業生態學科學論文的發表數量。

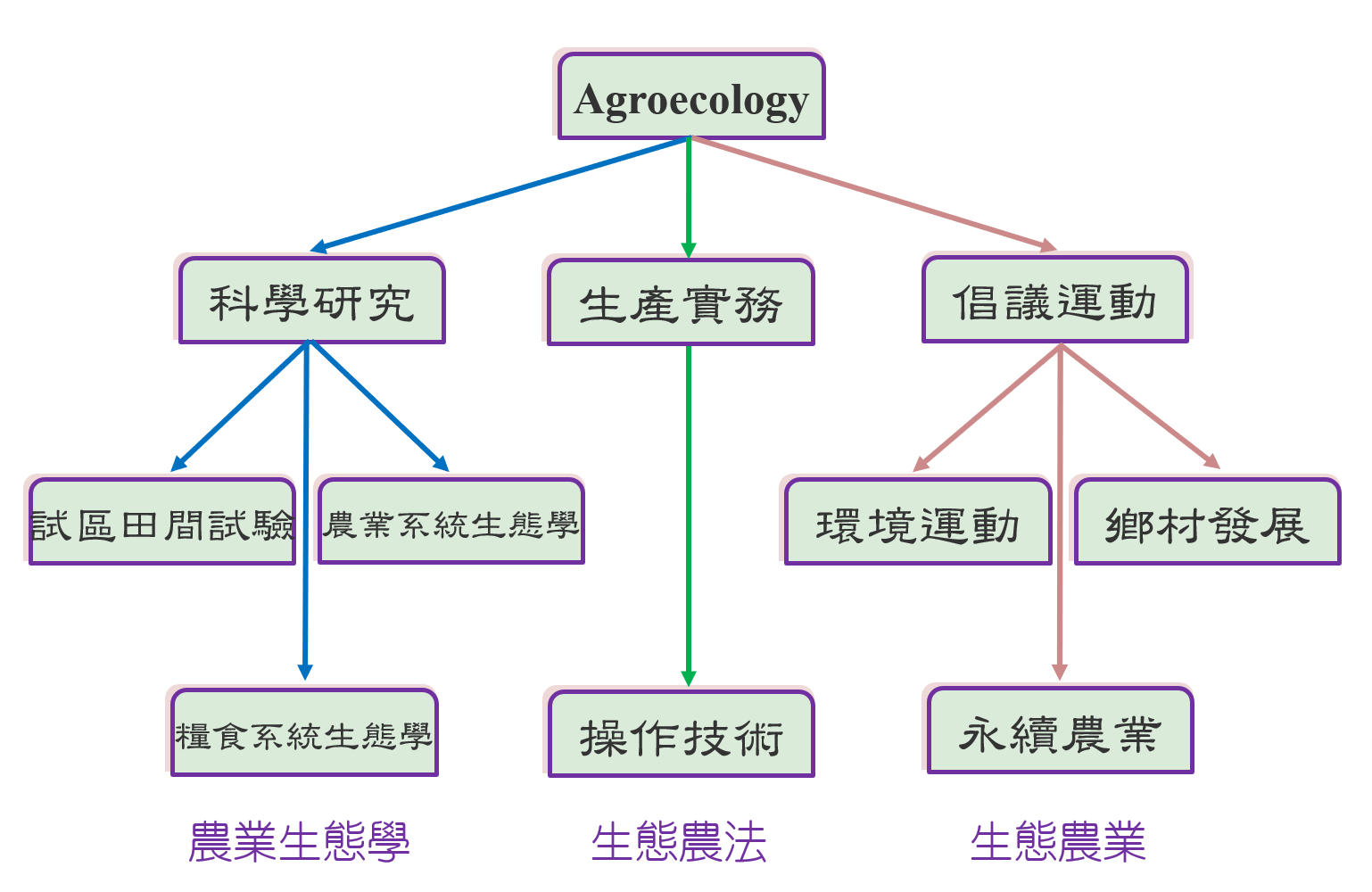

綜合言之,Agroecology 最初是技術性農業科學,後逐步發展為一種結合生態學、在地知識與社會正義的整體性農業運動。對此,Wezel等學者在2009年以圖示指出廣義的生態農業(圖2)分為科學研究、倡議運動與生產實務三方面。

圖2,Agroecology的三個面向。(仿Wezel et al., 2009,20250725更新)。

|

Agroecology定義的演進。

1930,B.M. Bensin:農業生態學是將生態學方法應用於作物生產的研究。

1965,Wolfgang Tischler:農業生態學研究耕作系統中植物、動物、土壤與氣候間的生態互動。

1981,M. Kiley-Worthington:生態農業是小農系統以生態、自給低投入的方式,對環境不造成巨大或長期的改變,經濟上可行,在倫理或美學上可以接受,而能達到最大生產力。

1983,Miguel Altieri:農業生態學是一門科學、實踐與社會運動,將生態學原則應用於農業生產體系的設計、管理與評估,以實現永續、具韌性且公平的糧食系統。

1993,M. Kiley-Worthington:生態農業是多樣化、自給、低投入式農業系統,對環境不造成巨大或長期的改變,在經濟、倫理、美學上可以接受,而能達到最大生產力。

1998,Stephen Gliessman:農業生態學是對整體糧食系統的整合性生態學研究,涵蓋生態、經濟與社會層面。

2009,La Via Campesina(農民之路)農業生態學是一種生活方式,也是一種對抗工業農業的抵抗行動,根基於傳統知識、糧食主權與生態平衡。

2015,FAO 聯合國糧農組織:農業生態學是一種整合方法,將生態與社會原則同時應用於糧食與農業系統的設計與管理。

2019,HLPE(高階專家小組):農業生態學是一門科學、一套實踐方法,也是一場社會運動,目標是推動糧食系統邁向永續、韌性與正義。

2022,IPCC 生態農業是一種整合性方法,將生態學的概念與原則應用於永續糧食系統的設計與管理。它旨在優化植物、動物、人類與環境之間的互動,同時納入永續且公平的糧食體系的社會面向。 |

國家政策與國際組織的生態農業

一、美國

雖然農業生態學的發展主要在美國學術界,但美國政府的採納相當遲緩。不過也有不少政策可視為有助於生態農業的發展。例如1988 年起USDA/NIFA施行 SARE (永續農業研究與教育),由管理,支持跨學科研究、教育與農民實地參與,專案涵蓋輪作、混合作物、天敵保育、有機轉型等。農部也在2019-2024年推動農林間作,跨多單位協力涵蓋農戶扶植支援、教育與工具整合等保育、土壤健康等計畫,而且多個教育與補助資金現已明文納入生態農業模式。從2022年開始,農部也提出有機轉型計畫,以約3億美金的經費鼓勵慣行農家轉型,並透過農業生態研討會推動相關知識建立,這都有助於奠基生態農業。

美國農部在2023年才辦理首屆全美的生態農業高峰會,集結100位各方相關者 來檢視生態農業的研究與政策路徑。

美國政府雖未有名為生態農業的具體政策,但透過保育補助、有機轉型、農林間作及氣候智慧計畫等綜合措施,形成實質支持生態農業轉型的政策框架。可說隨著學術與民間推動,生態農業可望逐漸進入美國主流農政討論。不過生態農業高峰會能否具體落實,仍待觀察。

二、歐盟

德國Wolfgang Tischler於1965年出版專書《Agrarökologie》後,歐洲生態農業學的研究逐漸開花,在2016年由10個國家19位創始人共同發起成立「歐洲生態農業協會Agroecology Europe」,致力於推動歐洲農業生態學的研究、教育、政策與實踐轉型,連結科學家、農民、顧問、食品生產者、消費者等各方,建立包容性社群,促進跨國合作,是歐洲生態農業領域的重要民間組織。

該組織不但參與歐盟共同農業政策(CAP)、綠色新政、自然恢復法等政策討論,推動有利於農業生態學的政策制定與改進,也參與AE4EU (Agroecology for Europe)、生活實驗室(Living Labs)等專案。此外,西班牙、法國、比利時、義大利等國在民間也結合農民運動、食物主權、農業科學與政策改革,強調社會面與參與式實踐,來推動轉型到生態農業。

歐盟政府在2013年的「共同農業政策CAP」中強化「綠色支付」,將環境措施納入直接補貼條件,提升政策對環境與氣候變遷的回應能力。從2019年開始,歐盟綠色政綱(Green Deal)中的「農場至餐桌策略Farm to Fork strategy」專注於推動食物系統的永續發展,包括生產、加工、分銷、消費等。「生物多樣性策略Biodiversity strategy」則旨在恢復和保護歐洲及全球的生物多樣性,增強生態系統的韌性,並支持氣候變遷的緩解與適應。這兩個策略當把生態農業視為食農系統轉型的要件,要全盤處理社會、經濟、環境、氣候變遷、健康飲食的問題。

在該策略下,2023年的CAP中將生態農業納入自願申請的「綠色生態措施」,支援實施「農業生態實踐」作為農民獲取補貼的條件之一。這些措施包括:輪作、生物多樣性保護、農田邊界植被管理、綠肥與覆蓋作物、草地管理、少耕犁、農牧混作等。

歐盟從2024年開始,投入近6億歐元設立「歐洲生態農業夥伴關係European Partnership on Agroecology」,並資助設立 living labs、田野試驗平台與實用創新,旨在提供具體工具與知識以助農民/區域的轉型生態農業。

歐洲生態農業協會在2023、2024年分別出版歐洲國家的生態農業的現況《Mapping the development of agroecology in Europe」》,第一冊涵蓋12個國家,第二冊11個國家。

這兩套書的內容涵蓋了實踐、科學、運動、生活實驗室、教育與培訓等五個項目,羅列了各種倡議、案例、範例和計畫;也概述了各國生態農業的現狀,以及歐洲生態農業未來發展的障礙與展望。

以奧地利為例,由於該國有機農業高度發展,不少生態農業的操作如多樣化耕作與生態系統設計已經深入有機體系,農業生態學已受到科學的認同,實務執行層面也有具體團體與機構推動。相關實踐與交流包括學術研究、教育訓練、生活實驗室、社會運動與政策倡議等的整合性較佳,其生態農業的發展較為全面。

法國的國家農業科學院(INRAE)自2011年起把農業生態學明列為獨立學科,主持學術研討與跨部門合作,已在教學、模型建立與轉型績效研究上有所成績。法國政府自2012年推動「Agroecological Project for France」,陸續把生態農業納入法律與公共政策,自2014年起其行政與教育體系中已開始整合生態農法概念。可以說,法國政府把有機農業視為達到農業生態的手段。由於國家政策結構化支持生態農業的知識交換、教育創新與政策應用,可說為歐洲其他國家樹立先例。

在德國,農業生態學還停留在科學研究領域,而非普遍實踐概念。不過有機農法的操作也普遍採生態農法,包括間作、覆蓋作物、生物多樣性提升等。國內也出現多個生活實驗室、食物政策委員會、等研究專案,聚焦教育、研究與在地實驗網絡建構。可惜由於概念不清、經濟與政策等障礙,需要整合不同利益相關者參與,才能推動農業生態轉型。

三、國際農民之路 La Vía Campesina

國際農民之路在1993年成立於比利時,是全球最大的小農、農工、原住民與鄉村婦女網絡,涵蓋 81 國、超過 200 個農民組織,也是推動生態農業最具影響力的國際社會運動組織。

他們在拉丁美洲、非洲、亞洲等多個國家成立了超過70所以農民為主體的生態農業學校及培訓機構,這些學校和培訓過程以「人民教育popular education」為基礎,採農民訓練農民(campesino a campesino)的橫向學習模式,以糧食主權和生態農業為核心內容,強調的是農民的政治覺醒與組織能力。這些學校不僅教授農業技術,更結合政治教育,培養能夠推動食農系統轉型的新一代農民。它們透過正式與非正式課程、農民間經驗交流、社區實踐等方式,強調地方知識、生態多樣性和社區參與。

農民之路在2009年發表國際生態農業論壇宣言,並於2015年於以補強。在2018年出版小農手冊,解釋農民視角下的生態農業,認為生態農業乃是邁向糧食主權的道路。

四、糧農組織 FAO

在1970年代末~1980年代初期,聯合國FAO注意到綠色革命帶來資源枯竭、生物多樣性下降、貧農被邊緣化等負面影響,開始關注永續農業議題;在1990年的永續農業與農村發展(SARD)計畫中將永續農業納入全球政策討論,重視生態保育與社會公平,但仍較偏向技術層面的改良。

在2007–2009年間,FAO逐漸接納如La Via Campesina等民間團體的推動生態農業作為反全球化農業的核心概念。等到聯合國糧食權特別報告員Olivier De Schutter在2011年提出報告,宣稱生態農業是「對抗飢餓與氣候變遷的最佳選擇」,FAO就開始正式採納此觀點。

生態農業在FAO的正式登場可以說是2014年的國際研討會《International Symposium on Agroecology for Food Security and Nutrition》,把生態農業納入官方議程,並與Altieri、La Via Campesina等對話,將農業生態學正式納入國際政策詞彙,與氣候、生物多樣性、貧農問題接軌。這次的研討會有36%來自學術界,28%來自政治界,民間團體25%,私人企業4%,以及及聯合國體系的代表。會中認為生態農可以恢復維持農業生產所需的生態系統服務與生物多樣性,可以協助農民適應氣候變遷並快速恢復生產力,因此對於對抗氣候變遷以及糧食安全、營養會有相當大的貢獻。

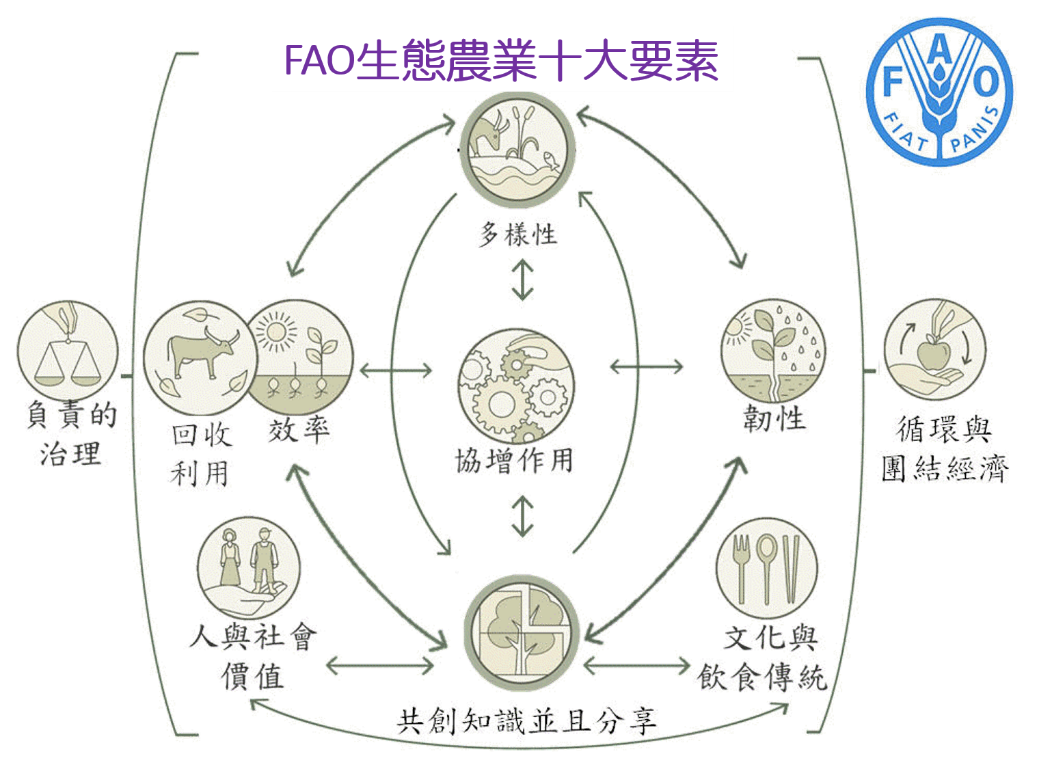

會後FAO花兩年的時間在拉丁美洲、非洲、亞洲、歐洲舉辦地區性生態農業研習會,而在2018年舉行第二屆的國際研討會《Scaling up Agroecology to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)》;,並提出涵蓋生態與社會原則的生態農業十大要素(圖3),其中的「負責任的治理、人與社會價值、循環經濟與團結經濟、系統的韌性等要素都屬於政治領域,都需要透過政治行動和政策支持才能真正落實。

這次會議找出了如何擴大生態農業的五大運作方向:

1. 強化家庭農民及其組織的核心作用,以保護、取得、及利用自然資源。

2. 促進經驗與知識的分享、協作研究與創新。

3. 推動以生態農業為基礎的產品市場,促進健康、營養、與永續發展。

4. 檢視制度、政策、法律與財務框架,以推動生態農業轉型,實現永續食農系統。

5. 透過整合性和參與式的區域流程,將生態農業擴大推廣。

其後又在2019年FAO 成立網站,「生態農業知識匯聚平台Agroecology Knowledge Hub」,提供政策工具、案例、科學資源、以及技術指南等,其中登錄的實踐案例高達300多個。

圖3,FAO的生態農業十大要素。

2021年,FAO參與聯合國食農系統高峰會(Food Systems Summit),把生態農業列入五大轉型路徑之一。到了2022–2024年,FAO進一步與全球多國合作農業生態政策指引(如烏干達、塞內加爾、印度、尼泊爾),推動調整農業政策的改革與補貼導向生態農業,並與農民團體、研究機構合作發展在地轉型模式與學習農場。

我們可以說,FAO 是全球推動生態農業制度化、科學化與政策化的關鍵機構,從定義建立、原則制定到知識平台與國際合作,致力於推動食農系統轉型而能兼顧生態永續、社會正義與在地的主體性。

五、糧食安全暨營養高級專家組 HLPE

聯合國的糧食安全暨營養高級專家組(High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition,HLPE)在2019年提出關於生態農業與永續糧食供應的報告。

報告也認為Agroecology 是「為糧食系統轉型而生的科學、實踐與社會運動三位一體」,「是一門科學、一套實踐方法,也是一場社會運動,目標是推動糧食系統邁向永續、韌性與正義」。

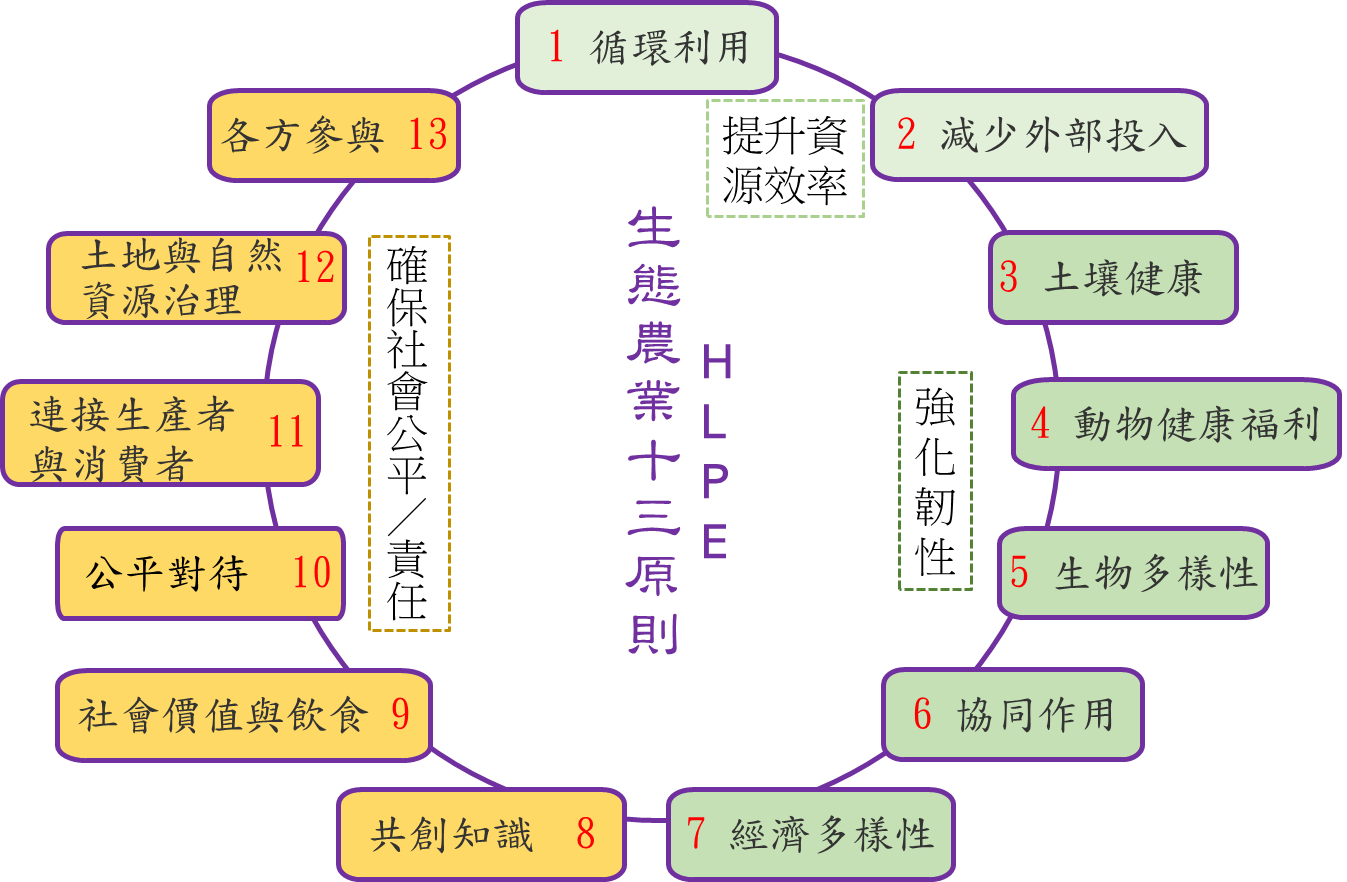

相對於FAO的生態農業十大元素,HPLE則提出農業生態十三原則(圖4)。FAO的要素目的在引導國家農政規劃與轉型,強調可操作性與衡量架構,分成三個層面,元素1-6屬於生態與實踐層面;元素7-8屬於社會文化層面;元素9-10屬於制度與經濟層面。HPLE的原則是為了比較不同創新農法並辨識生態農業的核心內涵,屬於科學與實踐結合的分析模型,也分為三個層面,原則1-2為提升資源效率;3-7為強化韌性;8-13為確保社會公平/責任。

圖4,HLPE生態農業的三個層面,十三個原則。

HLPE強調「轉型transformation」與「過渡transition」的動態概念,認為生態農業不只是農法操作的改變,而是整個食農系統的轉型,這個轉型到永續農業是有階段性的,有如Gliessman所提的五個生態農業過渡階段,但強調後三階段(系統再設計與社會轉型)才具有變革性本質(圖5)。

圖5,由慣行食農系統轉型到永續食農系統的五大階段。Gliessman/ HPLE, 2019。

六、政府間氣候變化專門委員會IPCC

聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)第二工作組(WGII)在2022年2月28日正式發布「氣候變遷的影響、調適與脆弱性」,透過詳盡的研究論文評估,長達3068頁的報告得到195個會員國一致通過。這是目前對氣候變遷最全面的影響與調適評估。其中第五章的主題是糧食、纖維與其他生態系統產品,廣義地說,就是在談氣候變遷與食農系統。

本章指出,生態農業是應對氣候變遷、減少溫室氣體排放,並提升糧食安全與生態韌性的重要策略之一,為了有效因應氣候變遷,食農系統必須整合生態、技術、社會與治理等多層面的調適策略,降低對化學肥料與農藥的依賴,進一步促進糧食安全、營養健康與農民的生計福祉,展現其在建立永續食農系統中的多重貢獻。

透過各類生態農法,不僅可以加強農業系統對碳排放的改善,以及對乾旱與高溫的適應能力,來保護作物與牲畜免於極端氣候的傷害,也能有效減少暴雨造成的水土流失,並提升農業對病蟲害的抵抗力。這些特性有助於在氣候不穩定的情況下,可以維護生物多樣性與促進生態系統服務,以維持食農系統的健康與生產力。

在第五章當中,對於生態農業不只是概念性倡議,而是具體出系統化的多樣農法,包括:多樣化耕作、農林間作、有機施肥、覆蓋與保水、生物防治與社群參與,這些都已獲得 IPCC「中至高信賴度」的科學支持。

在土壤與養分管理方面,需要增強土壤微生物活性、水分保持與碳封存,來降低乾旱與侵蝕風險,作法包括有機資材、堆肥、綠肥、保育耕作等增加土壤有機碳的措施。

在多樣化耕作系統方面,可以進行間作、輪作、作物多樣化等作法來提升產量穩定性,分散氣候與病蟲害風險。

在綜合生物系統方面,可以透過農林間作、林牧系統、農牧綜合經營等來提供碳封存、庇蔭、防風、生物棲地與多樣收入。

在病蟲害與生態平衡方面,可以採用生物防治、棲地保育與生態調節等來減少化學藥劑使用、保護益蟲與授粉者。

在地景與水土保持方面,以增加地景多樣性、覆蓋作物、沿等高線種植等來強化對極端氣候的韌性、控制洪水與水土流失。

在社區與社會參與方面,可透過在地共同研究與農民田間學校、小農合作、在地知識等來提升社會正義與生計能力,增進農村的氣候適應力。

報告中多次提到生態農業與有機農業、在生農業等彼此可互補,且有地區依賴性。

《一座發燒小行星的未來飲食法》(2011) 一書的原作者Anna Lappé最近針對IPCC的報告做了說明,她指出,要實現生態農業的減緩和適應氣候變遷,需要政府在政策上做出重大的轉變。實現農業生態學的減緩和適應潛力將需要政策的改革——以及公共和私人資源的重大改變,包括公家的與私人的資源分配都需要轉型。

生態農業、再生農業、與有機農業

因應2050年淨零排放的國際趨勢,我國國發會在2022年3月提出《臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明》,其中強調消費者透過低碳健康的飲食需求,來鼓勵更多農民採行再生型的農法。略為同時公布的IPCC WGII報告,則以生態農業為主軸。那麼,生態與再生兩種農業的關係/差異為何?

在IPCC WGII的報告中可說獨尊生態農業,在引用文獻上,論文標題提到再生農業、有機農業的篇數寥寥無幾。正文中指兩處提到有機農業:1. 農業生態耕作包括間作、放牧牲畜在不同地景間移動、有機農業、畜牧、漁業與作物整合、覆蓋作物與農林業等;2. 農業中有許多技術與方法能發揮相乘作用,有助於氣候韌性發展,包括生態農業、氣候智慧型農業、氣候智慧型地景、有機農業、保育型農業、生態密集型農業與永續密集農業等,這些方法在許多情況下同時致力於氣候變遷的調適與減緩。

而提到再生農業的地方只有一處:某些微量或大量營養素的缺乏,以及糧食不安全問題,可能透過改善土壤耗竭來加以改善,方法包括導入整體且永續的原則,例如農林間作或再生農業所提倡的管理。

猜想其原因可能是IPCC WGII報告依據嚴格的文獻回顧和多方專家評審,避免使用可能帶有市場推廣色彩或尚未充分驗證的術語,而生態農業是科學界較普遍接受的綜合性農業調適策略,更符合IPCC對證據基礎的要求;反之,有機農業和再生農業雖具環境效益,或許在調適氣候變遷的直接證據和政策整合度上,尚未像生態農業那樣被廣泛納入國際政策框架?因此在IPCC這本以調適為重點的報告,在食農系統上就以生態農業為主軸,而我國國發會的淨零排放路徑及策略重點放在淨零排放,才會提到以增加碳吸存為主訴求的再生農業。

各界對生態、再生、與有機農業三者的異同常有不一樣的看法,例如Dr. Andrea Beste就比較過;Paul Holmbeck在2024年提出對三者辯證的反思,認為這三者有互惠、合作與競爭的關係,其實是親密的夥伴,有必要釐清在哪裡存在互惠、共同原則和目的,以及在哪裡存在衝突和競爭,大家就可以團結起來,更往前走。

一、有機農業與生態農業

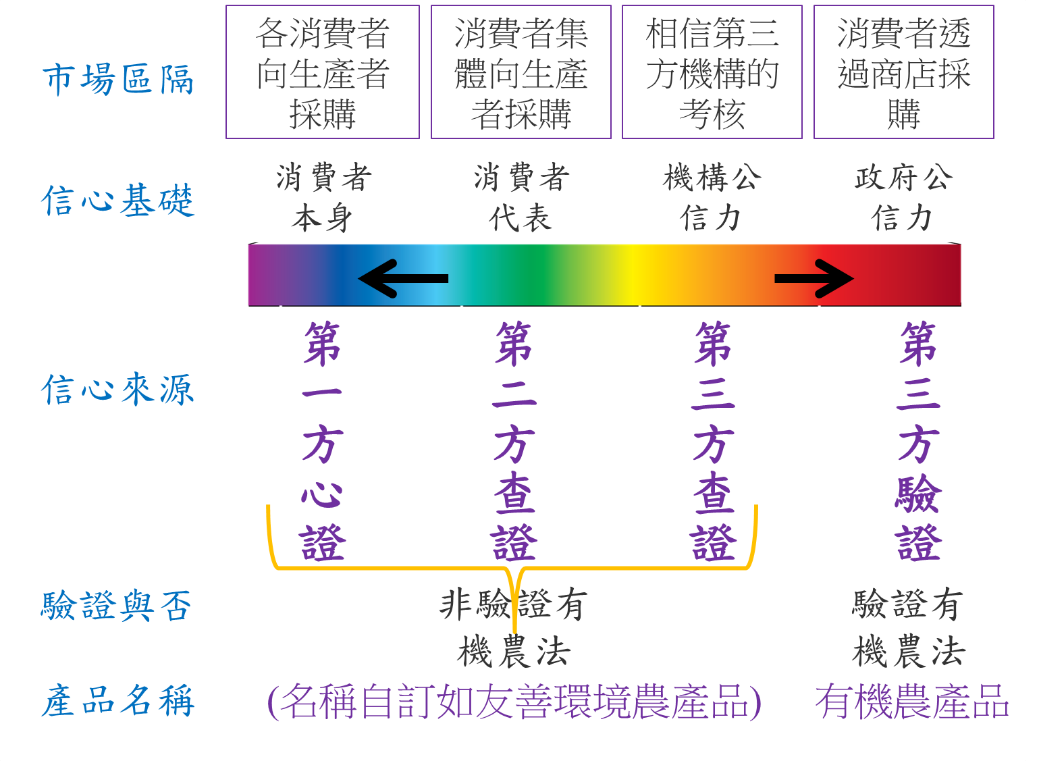

對此兩者看法的差異可能根基於有機驗證制度。

國際有機農業運動聯盟(IFOAM)在1972年成立,成為推動有機農業的動力。其發起人包括英、法、瑞典、南非與美國的代表,涵蓋德語系的生機動態農法、英美的有機農法、以及法國的l’agriculture biologique (有機農業),成立前還造訪日本自然農法代表,主要是MOA自然農法創始人岡田茂吉。

可以說,IFOAM雖然以「有機」為機構名稱,其實涵蓋各類環境友善農業,為方便起見,這些不同「派別」的另類農業,還包括生態農業、樸門農業、再生農業等,都可以用「泛有機農業」作為統稱。

當越來越多消費者認同有機農業,有機販賣業者隨之入場,不久卻發現業者容或有欺瞞的行為;IFOAM認為這樣的趨勢若不想辦法遏止,消費者喪失信心,會讓運動的推展無法前進。

解決之道就是透過第三方驗證,來維繫消費者的信心,而驗證單位的驗證能力,另由認證單位來考核;各類友善環境農法都需要經過第三方驗證,才得用「有機農產品」的名義販售。這樣的倡議隨即得到各國的認可,陸續立法確認「有機產品」的法律地位,沒有經過驗證就號稱有機是違法的。各類友善環境農家若通過有機驗證,當然能夠張貼有機驗證標章,而在各賣場銷售。

然而各農家若沒有接受驗證,雖然型的還是泛有機農法,但依法不得以有機的名義販售,因此要取得消費者信心,需要透過第一方(泛有機農家)的心證、消費者代表的第二方查證、或不具驗證資格的第三方機構的查證(圖6)。

圖6,泛有機農業產品的銷售管道。

有機農業第三方驗證雖然有助於鞏固消費者信心,但也衍生各種問題,除了驗證費用的支出(這在我國有九成的經費補助),農家所花在文書的時間與精神也相當大,但主要是第三方驗證的本質。

各國對於有機農業的定義,除了操作,也都會觸及到有機農業的核心,例如我國的是需要依循生態平衡與養分循環原則,美國是以促進生態平衡、保護生物多樣性為原則,歐盟是強調生態平衡、土壤肥力維護、生物多樣性及高動物福利標準。然而這些原理原則難以直接訂出操作準則。但是在各類泛有機農法針對其原則各有不同的訴求與操作方式,因此第三方驗證無法做出統一的有機操作規範,只能規定出各農法的共同操作,所以不用化學肥料與農藥以及基因改造生物就成為驗證的基礎。

也就是說,在有機驗證的規範下,有機農業可能流為制式的操作,有機四原則就容易被忘記,而侷限於第三方驗證也會阻礙有機耕作面積的擴展。因此IFOAM在2017年通過有機3.0,強調主流化、創新、包容、影響導向、永續發展,已有別於有機2.0的標準化、法規化,強調驗證與市場建立。有機3.0的最佳農業操作與價值鏈包括生態、究責、社會、經濟、文化等五個層面,這已經逐漸與現今的農業生態理念相契合了。

根據IFOAM在2019年所提出對於生態農業的立場文件,可以看出來有機農業與生態農業的異同。

相同之處,首先在目標遠景方面,兩者皆推動公平、公正、包容的永續農業與食農系統轉型,視之為促進永續發展目標(SDGs)的農業途徑。

其次,兩者皆倡導全系統設計觀點,以整體性(holistic)觀點看待食農系統;皆源自對工業化農業系統的拒斥,追求永續、環境友善、公平正義的替代方案,都強調以自然系統為基礎,支持生物多樣性、土壤健康、減少外部投入,並且重視傳統知識、農民經驗與地方實踐;強調使用在地可再生資源與減少對外部合成投入物如農藥與化肥的依賴;融合社會正義、農民權益、糧食主權、社區參與等訴求。而對於真實成本會計、汙染者付費的原則,兩方面也都認同。

兩者相異之處,在緣起方面有機農業是對土壤肥力與人類健康的重視,而生態農業則強調生態關係與糧食生產(如病蟲害)。在定義與規範方面,有機農業較為明確,而生態農業定義雖然含科學、實踐、社會運動三面向,但較有彈性。

生態農業偏重參與式知識共創、社會正義與食農系統結構轉型,比較支援小農、家族農場、社區型農業等草根實踐;有機農業偏重制度合規與市場取向,除了小農,若符合法規,大型業者也可參與。在操作方面,有機農業嚴格限制使用合成農藥與肥料,多數農家需要透過第三方驗證或參與式保證系統(PGS)來取得有機標示。而生態農業不需要驗證,而是依賴實踐與原則的落實,但缺乏法律保護,較多依賴在地供應鏈或社區支持機制如CSA。

雖然兩者已所差異,但IFOAM強調共同合作,來達到永續發展目標。而FAO在擴大生態農業的五大運作方向中,也指出需要透過推廣有機產品,促進以生態農業為基礎的產品市場。

二、再生農業與生態農業

美國Rodale Institute在1980年代提出「Regenerative Agriculture」一詞,其訴求是超越有機農業的不破壞環境,進一步主張要修復,讓(已遭破壞的)表土、生物多樣性、水循環等能夠再生。具體作法包括:保育耕作、作物多樣化、覆蓋作物、動物整合、堆肥等。

本世紀氣候變遷議題發燒之際,Rodale Institute於2014年發表「Regenerative Organic Agriculture and Climate Change」一文,闡述再生有機農法如何藉者覆蓋作物、免耕犁等友善土壤農法,來將空氣中二氧化碳存於土壤之中。

其後Rodale Institute、Dr. Bronner’s、Patagonia 於2017年共同提出再生有機農業的驗證Regenerative Organic Certified (ROC),基本上是以通過有機驗證為前提,額外加上再生的要求,包括土壤健康、動物福利、與社會公平三方面的驗證內容。本文撰稿時,接受ROC的面積已達786萬公頃,涵蓋370個農、牧場,6萬6千個小農,568種農作物,2,523種驗證農產品。

隨著 ROC 驗證的推廣,再生農業逐漸成為獨立用語,在聯合國報告、學術出版物、氣候行動倡議中廣泛被引用,但目前沒有一個統一的定義,有些著重操作,有些強調原則,也有的是以成果為導向。

Tittonell, P. et al. (2022)指出,再生農業可分為三種型態,1. 哲學型:接近永續生活、順應自然的理念,與靈性、文化、土地療癒等概念緊密相連,如樸門農法Permaculture。2. 發展導向型:這 多由國際NGO或援助機構推動,應用於貧困或退化地區,常為自上而下的短期專案導入,聚焦於土壤、水資源、營養改善等。3. 企業導向型:多由大型企業推動,如General Mills、Nestlé,在使用化學農藥、肥料以及基改生物的慣行農法上,強調免耕、覆蓋作物等農藝措施,因此被批評是藉再生農業來漂綠,也缺乏系統性或社會面向。

至於再生農業與農業生態學的關係,兩者相同處在於都注重生態互動、生物多樣性、土壤健康、系統韌性;都強調回應氣候變遷與土地退化問題,並應用本地知識與可再生資源;有些再生農業實踐者甚至認同自己屬於農業生態學運動的一部分。

兩者相異處在於,再生農業較多在實踐與市場導向上成長,而農業生態學是同時具備科學、實踐與社會運動三重身份;再生農業常被大型企業採用,可能缺乏對結構性不平等的挑戰;生態農業學強調社會與政治面如糧食主權、權利、正義,而許多再生農業實踐者則傾向回避政治。

結語

無論是強調社會轉型與系統設計的生態農業,以驗證制度建構市場信任的有機農業,或是主張重建土壤碳吸存潛力的再生農業,三者在理念、實踐與制度層面既有交集也有差異。然而,面對氣候變遷、資源枯竭與糧食不正義交織的挑戰,這三者必須相互學習、整合策略,來共同推動食農系統的永續轉型。國際組織如FAO與IPCC已明確指出,唯有根植於在地知識、生態基礎與社會包容的農業發展,才能真正實現糧食安全、氣候調適與生計正義。因此,我們應從制度設計、政策規劃、知識共學與社會參與四方面出發,朝向具有多元價值整合能力的永續食農遠景邁進。